Elementarbildungs-Newsletter: 08.01.2025 - Fachbeitrag

Die pädagogische Planung der St. Nikolausstiftung

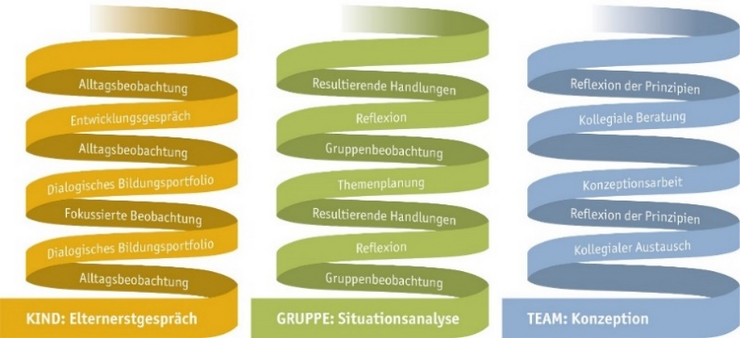

Im überarbeiteten Planungsbuch von Susanna Haas (Hrsg.) (2023) und Ursula Winkler (Autorin) werden drei Ebenen der Bildungsdokumentation und Planung beschrieben, die ineinandergreifen und sich gegenseitig bedingen: KIND – GRUPPE – TEAM. Ein wiederkehrender zirkulärer Prozess von Beobachtung, Reflexion, Planung und Durchführung liegt der Planungs- und Beobachtungsspirale zu Grunde.

Teamebene: Die pädagogische Arbeit der einzelnen Personen und des (Gruppen-) Teams ist eingebettet in die Standortkonzeption. Die Leitung ist für die Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität am Standort verantwortlich, moderiert Teambesprechungen und kennt die Planungen ihrer MitarbeiterInnen. Im Planungsbuch werden hierfür Reflexionsfragen zur Verfügung gestellt. Regelmäßiger kollegialer Austausch und die Methode der kollegialen Beratung eröffnen den MitarbeiterInnen immer wieder neue Blickwinkel und Perspektiven.

Gruppenebene : Das Fundament, auf dem jegliche pädagogische Planung aufbaut, ist die Situationsanalyse (Zusammensetzung der Gruppe, der Familiensituationen, etc.)

Als Kerninstrumente der laufenden Gruppenplanung werden die wöchentliche Gruppenbeobachtung und – reflexion mit den daraus resultierenden Handlungen und die Themenplanung gesehen. Auftretende Fragen können zum Beispiel sein: Wie selbstständig zeigen sich die Kinder im freien Spiel? Welche Spiel- (Lern-) Themen entstehen? u.s.w.

In der Themenplanung werden ein oder mehrere Themen aus der Gruppenbeobachtung herausgefiltert und ganzheitlich anhand der Bildungsbereiche des bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlans konkret geplant und umgesetzt.

Kindebene: Um eine gelingende Transition von den Familien in einen Kindergarten zu gestalten, finden vor Eintritt in den Kindergarten Erstgespräche mit den Eltern statt. Ziel ist es, sich gegenseitig kennenzulernen und offene Fragen zur Eingewöhnung zu klären. In der gemeinsamen Verantwortung für das Kind findet anschließend jährlich ein Entwicklungsgespräch zwischen den Erziehungsberechtigten und der PädagogIn statt.

Zur Dokumentation und Planung das Kind betreffend gehören u.a. auch die regelmäßige Alltagsbeobachtung des Kindes und die Arbeit mit dem dialogischen Bildungsportfolio. Es nimmt die Perspektive des Kindes ein, es präsentiert, was für das Kind bedeutsam ist und zeigt die Einzigartigkeit des Kindes. Im Fokus steht das „Wie“ des Lernens und der Dialog mit dem Kind. Vor der Schuleinschreibung wählt das Kind zwei bis vier Blätter aus seiner Portfoliomappe zum Einheften in seine Übergangsportfoliomappe und im Dialog mit der PädagogIn wird über die Zeit im Kindergarten und über den anstehenden Schulbesuch nachgedacht.

Haas (2023): Die pädagogische Planung. Bildungsdokumentation. Kind – Gruppe – Team.