- Detailreicher Überblick auf Hitzeinseln und Kaltluftströme im Inntal: www.tirol.gv.at/klimakarten

- Ergebnisse der regionalen Analyse als wichtiges Instrument für die Raumordnung in Tirol

- Informationsveranstaltung stellte neue Datengrundlage künftigen AnwenderInnen vor

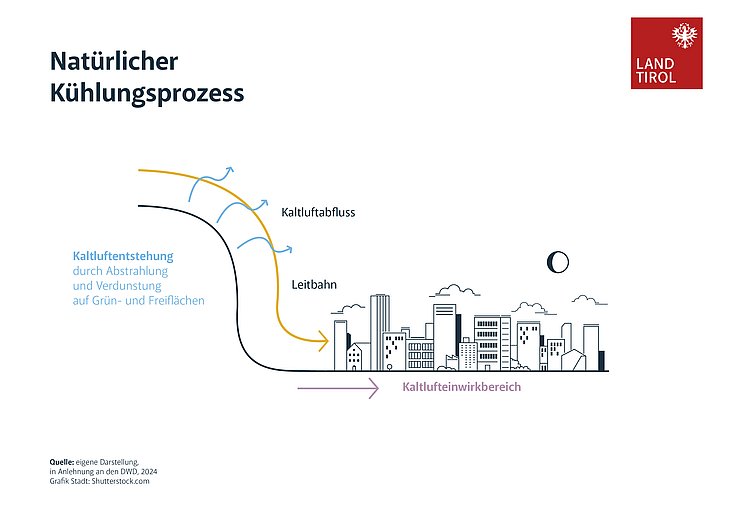

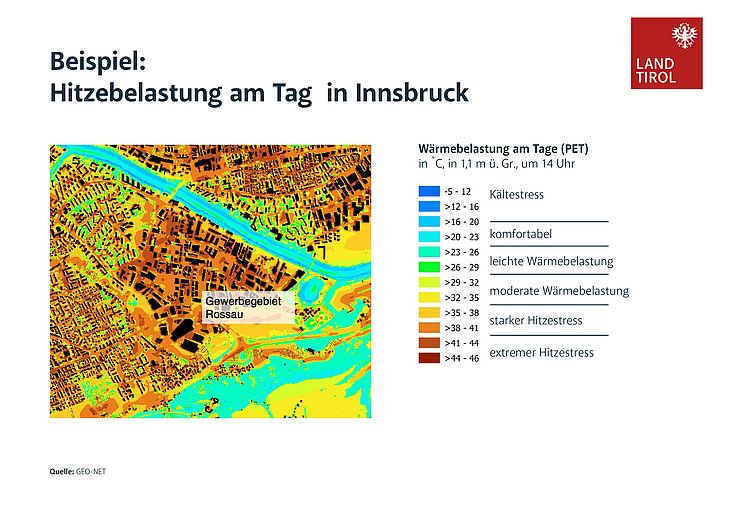

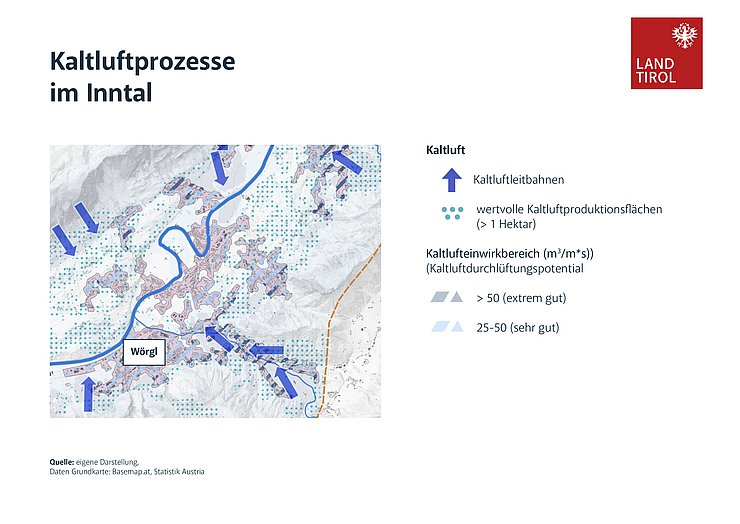

Der Klimawandel führt auch in Tirol zu steigenden Temperaturen und einer zunehmenden Anzahl an Hitzetagen. Insbesondere dicht besiedelte Gebiete bzw. versiegelte Flächen sind davon stärker betroffen. Wälder und landwirtschaftliche Flächen sorgen hingegen für Abkühlung und ermöglichen großräumige Luftströmungen. Der Schutz der Bevölkerung vor Hitze und die Anpassung an den Klimawandel sind wesentliche Punkte der Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie. Eine Maßnahme der Strategie wurde heute, Freitag, von Raumordnungsreferent LHStv Josef Geisler und Klimaschutz- und Nachhaltigkeitslandesrat René Zumtobel bei einer Pressekonferenz vorgestellt: Im Auftrag des Landes Tirol wurde eine in dieser Form in Österreich einzigartige regionale Klimaanalyse für das Tiroler Inntal erstellt. Die analysierten Daten zeigen nun, wo es sogenannte „Hitzeinseln“ gibt und wo Kaltluftströme für Abkühlung sorgen. Die Ergebnisse sind in vielen Bereichen relevant – unter anderem für die Raumordnung. Sie können dafür genutzt werden, Wohn- und Arbeitsgebiete durch Begrünung und Entsiegelung natürlich abzukühlen, neue Gebäude mit entsprechenden Hitzeschutzmaßnahmen zu planen und Flächen auszumachen, bei denen für Neubauten aufgrund der zunehmenden Hitzetage besonders auf eine kaltluftsensible Bebauung zu achten ist.

„Die Analyse ist in einer sehr großen Detailtiefe erfolgt, sodass sogar kleinste Flächen von 25 Quadratmetern einzeln betrachtet werden können. Die Daten stehen ab sofort öffentlich zur Verfügung und können von allen Stakeholdern im Land genutzt werden“, unterstreicht Raumordnungsreferent LHStv Geisler die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse. „Ob Pflegeheim, Kindergarten, Arbeitsplatz oder Wohnsiedlung – werden die Daten in der Bebauung von Gemeinden und Städten entsprechend beachtet, kann für die Zukunft vorgesorgt werden. Wenn diese Erkenntnisse bei der Planung eines Gebäudes in Hinblick auf Form und Situierung berücksichtigt werden, kann die natürliche Abkühlung ohne finanziellen Mehraufwand genutzt werden. Das bringt Vorteile – sowohl fürs Klima, als auch für unsere Gesundheit“, so Geisler. Zudem erlauben die gewonnenen Ergebnisse eine regionale Abstimmung in der Klimawandelanpassung, insbesondere wenn es um die Kaltluftversorgung geht. Von der Analyse umfasst sind mehr als 125 Gemeinden in Tirol, rund 534.000 Menschen haben ihren Hauptwohnsitz im untersuchten Gebiet.

Anzahl der Hitzetage in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt

Als Hitzetage gelten Tage, an denen 30 Grad Celsius überschritten wurden. Die Anzahl dieser Tage hat in den vergangenen Jahren in ganz Österreich deutlich zugenommen, besonders in städtischen Gebieten. In Innsbruck werden aktuell durchschnittlich 23 Hitzetage pro Jahr gezählt, das sind zweieinhalb Mal mehr als im Zeitraum 1961 bis 1990. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen, ist sich die Wissenschaft einig. „Hohe Temperaturen sind eine Belastung für die Gesundheit – insbesondere Kinder oder Menschen höheren Alters sind dadurch gefährdet. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der älteren Menschen in der Bevölkerung zu. Es ist entscheidend, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um Hitzeinseln zu erkennen und künftig dementsprechend zu planen – etwa durch die verstärkte Begrünung von Städten sowie durch eine stärkere Berücksichtigung des Themas bei Bauprojekten und in der Raumplanung“ ist LR Zumtobel überzeugt.

Wichtige Planungsgrundlage für Bauprojekte aller Art

Die durchgeführte Klimaanalyse basiert auf Messdaten von Wetterstationen im Inntal. Neben Wetterdaten wurden auch Geodaten – also die Höhe von Gebäuden und Vegetation, Lärmschutzwände und Versiegelungen allgemein – in das Modell integriert. „Wesentlicher Faktor ist die nächtliche Abkühlung. Wo entsteht Kaltluft und wie weit wirkt die Kaltluft in der Nacht in die Siedlungsgebiete und sorgt für Abkühlung? Auch die Rolle von landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen und Talwäldern wurde betrachtet. Die Ergebnisse zeigen nun, wo Siedlungen besonders von der Kaltluftversorgung profitieren, wo es Hitze-Hotspots gibt und wo es auch innerörtlich kühle Orte gibt“ erklärt Projektleiter Karl Schönhuber von Rosinak und Partner.

Raum & Klima – Detailinformation für über 100 Interessierte

Die Ergebnisse wurden heute Vormittag im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung vor über 100 interessierten TeilnehmerInnen im Landhaus präsentiert, nachdem die Anwendungsbereiche und -möglichkeiten bereits im Vorfeld den relevanten Abteilungen des Landes in einem eigenen Workshop vorgestellt wurden. Insbesondere BürgermeisterInnen, Bauamtsleitungen aus Gemeinden, VertreterInnen der Planungsverbände, aber auch Mitglieder von Klima-Energiemodellregionen und Klimawandel-Anpassungsmodellregionen sowie VertreterInnen aus Planungsbüros zeigten großes Interesse. Neben einem umfassenden Abschlussbericht steht die detaillierte Karte auch auf einer Website zur Verfügung und wird auch in das Tiroler Rauminformationssystem tiris integriert. Die Analyse soll auch für weitere Regionen in Tirol durchgeführt werden. „Wir haben damit als erstes Bundesland eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Klimawandelanpassung, die für zahlreiche raumplanerische Vorhaben herangezogen werden kann. Auch das Land Tirol selbst wird bei künftigen Neu- bzw. Umbauten von öffentlichen Gebäuden die Ergebnisse der Klimaanalyse aufgreifen und besonderes Augenmerk auf Hitzeschutz legen. Zudem werden die überörtlichen Vorsorgeflächen in ihrer Funktion für die Kaltluftversorgung der Städte und Gemeinden weiterentwickelt und gestärkt – ganz im Sinne der Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie“, so LHStv Geisler und LR Zumtobel abschließend.