Waldschäden

Schneedruck und Windwurf

Im Jahr 2024 wieder große Schäden durch Wind und Schnee.

Im Jahr 2024 sind im Tiroler Wald im Zuge von witterungsbedingten Extremereignissen rund 727.000 m³ Schadholz entstanden. Große Mengen der vorjährigen Schadhölzer wurden noch zusätzlich aus dem Wald gebracht und scheinen diese in der Holzeinschlagsstatistik auf.

Durch Stürme wurden im Jahr 2024 Bäume im Ausmaß von rd. 621.000 m³ auf 4.800 ha geworfen. Die meisten Schadholzmengen durch Wind waren in den Bezirken Schwaz (25 %), Kitzbühel (19 %) und Innsbruck (Land und Stadt; 17 %) zu verzeichnen.

Rund 7 % oder 99.800 m³ des im Jahr 2024 angefallenen Schadholzes machten Schneebrüche durch Nassschnee aus. Der Großteil der Schneebrüche fand in den Bezirken Kufstein (20 %), Reutte (17 %), Imst (16 %) und Kitzbühel (16%) statt.

Muren führten zu einer Schadholzmenge von 4.600 m³, davon wurden in den Bezirken Innsbruck (Land und Stadt) 32 % und in Kufstein 20 % verzeichnet.

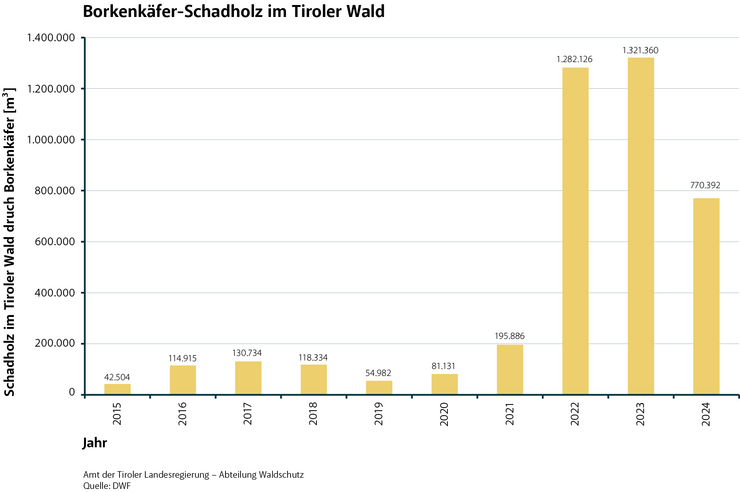

Schäden durch Borkenkäfer

Große Schäden durch Borkenkäfer im Jahr 2024

Die Schadholzmenge durch Borkenkäfer verringerte sich im Jahr 2024 auf 770.000 m³. Der Mittelwert der letzten zehn Jahre von 411.000 m³ wurde dennoch um fast das Doppelte übertroffen. Die meisten durch Borkenkäfer abgestorbene Bäume gab es im Bezirk Osttirol (88 %), wo sich nach den großflächigen Wind- und Schneebruch-Ereignissen von 2018 bis 2020 im Jahr 2021 eine Massenvermehrung des Buchdruckers – dem gefährlichsten aller Borkenkäfer – entwickelt hat. Diese Massenvermehrung führte auch im Jahr 2024 trotz intensiver Maßnahmensetzung zu hohen Waldschäden durch Borkenkäfer.

Borkenkäfer: Artikelserie

Die wichtigsten Informationen zum Thema Borkenkäfer finden Sie in der folgenden dreiteiligen Artikelserie des Tiroler Landesforstdienstes:

- Borkenkäfer: Befallsmerkmale und Ökologie

- Borkenkäfer: Maßnahmen zur Bekämpfung

- Borkenkäfer: Grundsätze des Forstschutzes, Pflichten und Unterstützung

Die Artikel sind ursprünglich hier erschienen: Landwirtschaftliche Blätter (Ausgaben 11, 12, 13 2023).

Luftschadstoffe

Luftschadstoffe bewirken in den Pflanzen Stress. In unseren Wäldern treten derzeit keine akut giftigen Schadstoffbelastungen auf, jedoch können die über viele Jahre einwirkenden Schadstoffgehalte das Waldökosystem nachhaltig beeinflussen. Dadurch können Nährstoffeverhältnisse aus dem Gleichgewicht geraten und ausgewaschen werden und können die Bodenflora und die für das Baumwachstum so wichtige Mykorrhiza nachteilig beeinflusst werden. Der regional zu hohe Eintrag von Stickstoff und die vorherrschende Ozonbelastung sind langfristig für den Wald als kritisch zu bezeichnen. Der pH-Wert des Niederschlags hat in den letzten Jahren erfreulicherweise zugenommen. Damit ist der Niederschlag weniger sauer und werden weniger Nährstoffe aus den Nadeln ausgewaschen.

Lexikon waldschädigende Luftverunreinigung und Klimawandel

Nutzungskonflikte und Verjüngung des Waldes

Intensive Weidewirtschaft und Wildbestände, die die Tragfähigkeit des jeweiligen Lebensraums übersteigen, können zu erheblichen Schäden an der Waldverjüngung führen. Besonders die Tanne kann sich in vielen Wäldern des Nordalpenraumes aufgrund des starken Äsungsdrucks durch Schalenwild nicht in ausreichender Zahl verjüngen.

Seitens des Landesforstdienstes werden über verschiedene Ansätze Grundlagendaten bereitgestellt, die zu einem Interessensausgleich im Rahmen der Waldverjüngung beitragen sollen. Die Verjüngungsdynamik wird im gesamten Bundesland spätestens in einem dreijährigen Aufnahmerhythmus erhoben. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem Einfluss von Verbiss und Fegen sowie auf dem jeweiligen Verursacher. Die Ergebnisse dieser Erhebungen fließen in die Erstellung der Abschusspläne ein.

Im Jahr 2024 wurde auf 14 % der Hochwaldfläche ein hoher Handlungsbedarf und auf weiteren 26 % ein mittlerer Handlungsbedarf festgestellt.

Download des Erhebungshandbuches Verjüngungsdynamik

Das Wildeinflussmonitoring (WEM) wird fachlich vom Bundesforschungszentrum für Wald betreut und liefert seit 2004 österreichweit Daten auf Länder- und Bezirksebene zur Entwicklung der Waldverjüngung sowie zum durch Verbiss und Fegen verursachten Wildeinfluss. Das gesamte Bundesgebiet wird in einem dreijährigen Rhythmus erhoben. In der aktuellsten Erhebungsperiode 2022–2024 wurde in Tirol auf 44,0 % aller untersuchten Punkte ein starker Wildeinfluss festgestellt.

Liegt der Wildeinfluss in einem derart gravierenden Ausmaß vor, dass eine flächenhafte Gefährdung des Waldes durch Wildschäden gegeben ist, wird ein Gutachten über Art, Ausmaß und Ursache der Beeinträchtigung erstellt. In diesem Gutachten werden auch Maßnahmen definiert, die zur Verhinderung weiterer Schäden beitragen sollen.

Im Jahr 2024 waren 46 Gutachten über eine flächenhafte Gefährdung des Waldes gültig. Dies entspricht einer Fläche von 988,9 Hektar.

Inhaltliche Rückfragen zum Thema Wald richten Sie an: waldschutz@tirol.gv.at